A sa sortie de prison, Kunihiro ne reconnaît plus rien. Pendant toutes ces années, insensiblement, le monde a changé, à commencer par celui des yakuzas : ce ne sont plus les mêmes rôles, les mêmes alliances, les mêmes logiques, les mêmes priorités. Et pourtant, même si quelque chose s’est irrémédiablement perdu, tout, en surface, paraît continuer comme avant – on court donc à la catastrophe. Même lorsque cet ancien tueur essaie de se réinventer une vie, de trouver du travail, de s’engager pas à pas dans une histoire d’amour avec la jeune Asako au passé également trouble et chargé, une menace semble peser sur lui, comme une condamnation implicite. Que Rokuro Mochizuki, cinéaste au parcours singulier (l’avant-garde, le porno et, depuis 1990, le cinéma de genre), rend palpable en procédant par soustraction, en faisant le vide dans ses plans, en s’éloignant même parfois très loin de ses acteurs, et notamment du couple interprété par Yoshio Harada et Reiko Kataoka (dont chaque apparition milite pour la réévaluation du charme des oreilles décollées). Une économie de moyens, comme de gestes et de paroles, une action qui paraît ralentie : à quelques exceptions qui n’en sont que plus marquantes, le cinéaste refuse la part la plus gratifiante du genre, et le sentiment d’étrangeté s’insinue peu à peu.

Il existe bien sûr des contradictions entre les désirs de Kunihiro (tout recommencer avec Asako) et les règles qu’il se doit d’appliquer (l’honneur, la fidélité – à l’ami de son passé yakuza, à son colocataire), mais celles-ci rejoignent surtout l’impression de manque, d’impossibilité à faire durer les moments heureux (une mélodie fredonnée à deux, une balade avec son chien en guise d’alibi). Kunihiro est un professionnel privé de sa profession sans pouvoir la renier. Comme lui, le film n’est très posé qu’à première vue. Car c’est l’enchaînement, le prolongement de l’instant qui posent problème. Un secret entraperçu, une caméra qui s’enfuit comme un voleur, une séquence qui s’achève alors que l’on en attendait plus – certains raccords, bien que peu appuyés, révèlent un gouffre béant –, et tout est transformé. C’est là, sous des airs de douceur, que se niche la sombre violence d’Onibi, beau film tout en creux douloureux dont la mélancolie persistante est celle des espoirs déçus.

Onibi, le démon (1997) de Rokuro Mochizuki

Ancien assistant-réalisateur (de Kiyoshi Kurosawa et de Daniel Schmidt, notamment), ancien critique (aux Cahiers du Cinéma Japon), Shinji Aoyama est un peu plus connu en France que Rokuro Mochizuki, trois de ses films ayant été présentés lors du Festival d’Automne 1997. Dont ces Deux voyous de 1996, affaire de grandeur (limitée, mais l’ascension était en cours) et décadence d’un jeune apprenti yakuza. Ou, puisqu’un second scénario, au départ dissimulé derrière le film de genre, prend progressivement le dessus, histoire d’une amitié gâchée, cette question d’une relation autre que celles soumises aux codes des yakuzas traversant tout le film pour finalement éclater dans ses dernières séquences. Car le chemin vers l’acceptation de ce désir est une suite de dépossessions pour le personnage de Yoichi, jeune provincial impulsif bien déterminé à se faire une place chez les yakuzas, alors que celui dont il ignore encore qu’il est son unique ami, Michio, ne cherche qu’à arrondir les angles, faute de mieux. Lorsqu’il comprendra, Yoichi cherchera à inverser les rôles, mais il sera trop tard.

Entre-temps se seront accumulées les déceptions, légers retards ou grands bouleversements (changements de chef du clan, départ de l’amie de Yoichi, volonté de Michio de quitter le clan). Les repères s’évanouissent, le fil sur lequel avançait Yoichi (comme le film), défiant tous ceux qui se hasardaient sur son passage, se brise, et le récit lui-même semble se découdre. Les scènes se succèdent et, de plus en plus, tournent mal, ou se retournent sur elles-mêmes. Alors reviennent quelques vers sur la fascination de la ville, Tokyo, ses rues pleines de promesses, l’attraction de ses néons auxquels Yoichi viendra se brûler comme un insecte sur une ampoule qui éclaire la nuit. Il y a du mélo dans Deux voyous, mais un mélo asséché, refusé par des personnages qui croient préférer le film de yakuzas et s’échouent à mi-chemin des deux genres. Et l’on se souvient alors de la première séquence, on réalise ce que l’on a toujours su sans se l’avouer : cette histoire est un souvenir, rageur et teinté de regrets. Ce que Shinji Aoyama a filmé avec un sens très sûr de la déconstruction discrète, c’est la mémoire écœurée d’un homme vieilli avant l’âge.

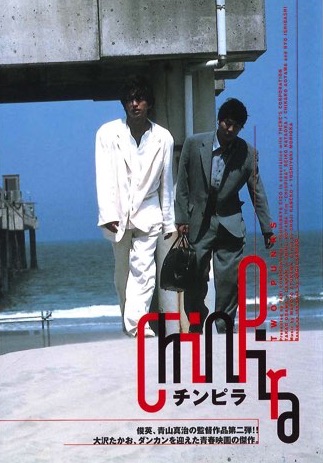

Deux voyous (1996) de Shinji Aoyama

(Paru dans Les Cahiers du cinéma n°537, juillet-août 1999)