Au centre, il y a le terrain, deux paniers, deux équipes de cinq joueurs qui s’affrontent. Autour du terrain, les entraîneurs et leur entourage et, derrière des grilles, le public. Au fond, on aperçoit la rue, le quartier, Brooklyn. Soul in the Hole est un documentaire sur le basket de rue, un film sportif qui retrace les compétitions de l’été 1993 entre les différentes équipes de Brooklyn. Mais, justement parce que Danielle Gardner part du sport et non d’idées préconçues sur une certaine réalité sociale dont il faudrait rendre compte, c’est tout un monde qui vient à elle comme par accident. Sauf qu’il n’y a là rien d’accidentel, juste le résultat logique de la rencontre d’une cinéaste qui sait où et comment regarder et d’un sport bien particulier. Contrairement à ce que son nom laisse imaginer, le basket de rue n’a rien d’un sport improvisé, d’un simple défoulement entre copains : c’est une discipline très organisée qui possède ses codes, son histoire et ses traditions, les joueurs d’aujourd’hui n’étant jamais que ceux qui, hier encore, admiraient les exploits de leurs aînés, rêvant de passer à leur tour de l’autre côté du grillage, dans cet espace précisément délimité, au cœur du quartier et pourtant déjà ailleurs. En tant que sport, le basket permet l’expression (par la pureté des gestes passe la fierté) et, comme spectacle, il offre une échappatoire, plaçant les joueurs au centre de tous les regards, mais avec l’angoisse d’un retour de la violence du quartier, toujours prêt à reprendre possession de ce lieu à part — à plusieurs reprises, dans le film, cette peur est palpable et met en évidence la fragilité de cet état de grâce né des matchs.

C’est tout cela qu’enregistre la caméra de Danielle Gardner, qui filme les parties de basket avec autant de virtuosité que d’appétit, attentive aux gestes des joueurs, à cette débauche d’énergie et à cette impression de temps suspendu, de moment d’exception à saisir de toute urgence avant qu’il ne s’échappe, ce qui ne manquera pas d’advenir puisqu’un basketteur en extension finit inévitablement par retomber au sol. Mais, en se concentrant sur le sport, la cinéaste introduit aussi de la fiction dans son documentaire, un suspense qui va croissant alors que les tournois se succèdent et qui est d’autant plus fort qu’il préexiste au film tout en lui fournissant une trame, et des personnages dont se détachent deux stars (Kenny Jones, l’entraîneur des Kenny’s Kings, et Bogger, la vedette de l’équipe) au milieu des seconds rôles (les Kenny’s Kings) et des figurants (la foule, le quartier). A travers le parcours de ceux qu’elle a décidé, de façon forcément arbitraire, de suivre tout au long de l’été, c’est un mouvement qui naît et une fenêtre qui s’ouvre sur Brooklyn, que l’on sent vibrer comme jamais depuis Do the Right Thing de Spike Lee — de ce documentaire, on serait tenté de dire qu’il est aussi vrai qu’une fiction.

Aussi loin de l’ethnologie que du film bêtement mode — malgré l’omniprésence du rap, on n’a jamais l’impression de regarder une pub Nike ou un clip de Coolio —, Danielle Gardner filme cette vie qui s’offre à elle avec une familiarité étonnante pour une femme blanche de la classe moyenne, donc a priori très loin des gamins de Brooklyn. Elle ne joue pas les touristes mais s’immerge dans ce monde, toujours guidée par Kenny Jones qui, en tant qu’entraîneur, est le premier spectateur de l’action. Elle filme comme si elle était chez elle, au point que la présence de la caméra ne semble plus poser le moindre problème, avec une capacité à pénétrer le réel qui sidère, notamment dans certaines séquences hors-basket, comme celle où, dans la rue, les jeunes s’aspergent d’eau ou, plus tard, lorsqu’elle est témoin d’un début de bagarre. Cependant, Danielle Gardner n’est pas totalement dupe de cette proximité, et des interviews très formelles viennent régulièrement réintroduire de la distance et rappeler la place de la cinéaste (et du spectateur).

En cours de route, la réalisatrice trouve aussi un autre sujet, plus intime, qui s’impose peu à peu au film, lequel tourne à l’enquête sur un personnage, Ed « Bogger » Smith. L’attention se focalise sur lui, sur ses exploits de basketteur, sur son passé trouble, son présent précaire — en rupture familiale, il vit chez Kenny en quasi fils adoptif — et son avenir incertain (la fac ou la rue). Il est celui que l’on cherche, celui dont on parle, un adolescent choisi (car la cinéaste cherche à le connaître) mais un adolescent parmi d’autres (il n’est pas l’exception, juste un individu chez qui les failles sont peut-être plus visibles). En parlant de lui, les autres parlent aussi d’eux-mêmes et ce qui se joue alors, c’est l’émergence de cette parole qui, au-delà des seuls mouvements du corps sportif, exprimerait les rêves et les frustrations de quelques individus auxquels, comme la cinéaste, on ne peut que s’attacher.

De là la stupéfaction et la joie ressentis lorsque l’on retrouve certains joueurs, sortis de Brooklyn, sur les images télévisées de matchs universitaires d’après l’été, comme les (petites) vedettes qu’ils sont finalement devenus. De là aussi cette difficulté que semble avoir Danielle Gardner à quitter ses personnages, à refermer son film, qui suit Bogger dans son université en Arizona avant de revenir à Brooklyn, et qui s’achève en une succession un peu maladroite d’épilogues et de cartons informatifs. Une maladresse qui vaut toutes les élégances.

(Paru dans Les Cahiers du cinéma n°525, juin 1998)

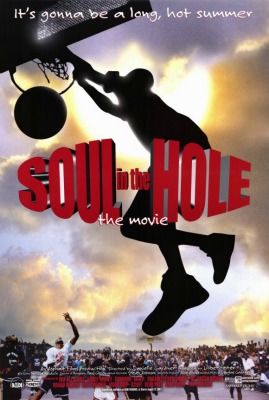

Soul in the Hole (1996) de Danielle Gardner