Le Comédien (1948) de Sacha Guitry, sur CinéCinéma Classic.

Pour Sacha Guitry, l’hommage et le jeu, c’est idem. Quand il tourne un film sur son père, il interprète son propre rôle, celui de « papa », et tous deux jouent ensemble. La canne que lance l’un sera rattrapée par l’autre, et ils se souriront. Le Comédien s’ouvre sur des images que commente Sacha : les seules qui restent de son père, pour qui il élèvera, mieux qu’un mausolée, une scène éternelle. La morale du comédien rejoint celle du dandy : l’imitation (Sacha jouant Lucien jouant Pasteur) ne saurait être qu’une auto-imitation très peuplée : le personnage est déjà là, avec beaucoup d’autres. On apprend dans Le Comédien que le grand-père Guitry avait abandonné son nom au profit de celui de l’ancien propriétaire de sa boutique. Le nom est revenu, s’est changé en mot de passe. A moins d’être sourd, on n’entend plus que lui.

Le Cavalier traqué (Riding Shotgun, 1952) d’André De Toth, sur TCM.

TCM rend hommage à André De Toth, disparu le 27 octobre dernier à l’âge de 90 ans. Le Cavalier traqué est l’un des onze westerns du borgne venu de Hongrie, et l’un des six avec Randolph Scott. Qui est ici un cavalier sans cheval, traqué dans la cantina où il a fui les braves gens qui veulent le lyncher. La faute s’identifie à la bêtise : celle de Scott qui est tombé plus tôt dans un piège, celle des villageois qui l’accusent aveuglément. Loin du bagarreur Les Conquérants de Carson City, avec le même Scott du même De Toth et de la même année 1952, Le Cavalier traqué est un film d’inaction, un western arrêté et distendu, dans lequel l’adjoint du shérif prend sa pause déjeuner en plein siège. C’est une attente tranquille bien qu’irritée, qui ne débouchera sur nulle explosion mais sur un retour à une manière d’ordre bon vivant. Un scénario à trous, pas beaucoup d’argent et à peine plus d’envie, et voilà : un truc presque nouveau s’inventait en douce.

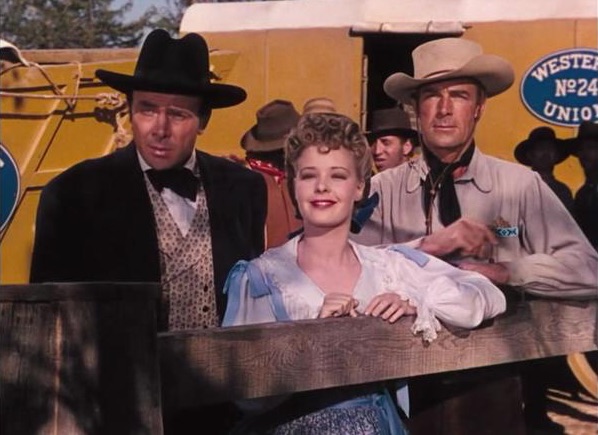

Les Pionniers de la Western Union (Western Union, 1941) de Fritz Lang, sur Cinétoile.

Une décennie plus tôt, Randolph Scott était l’interprète des Pionniers de la Western Union, western de Fritz Lang aussi rarement montré en salles qu’à la télévision, sans doute parce qu’il semble moins évidemment langien que Rancho Notorious. C’est l’histoire d’un fil que l’on tend : celui du télégraphe entre Omaha et Salt Lake City, mais aussi celui qui reliera le présent bienveillant du personnage de Scott aux errements hors-la-loi avec lesquels il veut rompre. A ses côtés, parmi les planteurs de poteaux télégraphiques, un homme venu de la ville courtise la même femme. Lui ne connaît pas ces tourments : il bénéficie de connaissances et d’un savoir-faire indéniables, mais n’a aucun passé, aucune histoire qui regarde celle-ci. C’est un héros de substitution, un peu fade, même pas veule, à peine ridicule, loin de la virilité minérale usée du cow-boy historique inévitablement compromis. Sans se défaire, le film noue deux fils. Sur le triomphe collectif assourdi (loin du Pacific Express de DeMille) se fixe la tache tenace d’une tragédie esseulée.

Les Croisades (The Crusades, 1935) de Cecil B. DeMille, sur Arte.

A l’origine des Croisades de Cecil B. DeMille se trouve le désir, pour Richard Cœur de Lion, d’éviter un mariage arrangé. En partance pour la Ville Sainte, il sera pourtant marié, mais avec une autre et en son absence, représenté par son ménestrel et son épée lors de ces noces forcées par les circonstances avec la belle Loretta Young dont la route a croisé le convoi des croisés. Monument de fanatisme hollywoodien, le film emporte tout dans sa fougue primitive, mais cette Iliade moyenâgeuse est aussi une comédie du remariage agitée, avec Saladin dans le rôle du soupirant tardivement compréhensif. La croisade se dédouble. Doit-on se combattre, s’ignorer ou fréquenter les mêmes lieux (la même Jérusalem, le même lit, la même idée) ? Rugir face à face, bouder dos-à-dos ou s’extasier côte à côte ? Malgré les complots, l’élan n’est pas l’affaire des groupes, mais celle de deux civilisations et d’un couple, qui goûtent les mêmes troubles rageurs et les mêmes sacrifices éblouis.

Les Rois Mages (2001) de Didier Bourdon et Bernard Campan, sur Canal +.

La plupart de ceux que Les Trois Frères avaient emballé par surprise n’ont que peu goûté Les Rois Mages, film qui marquait il y a un an la reformation du trio des Inconnus. Probablement parce que s’épanouit ici, dans une solennité sous-filmée, l’art du plat répété, de l’à peine drôle, de la cascade subliminale, du bon mot saboté. Chaque scène de cet ersatz malingre des trop bien portants Visiteurs relève du dispositif toujours-déjà effondré, du sketch télé follement rétréci. Ce n’est qu’une suite de dialogues de sourds avec des dégradés de personnages (la gosse de riche en crise, le flambeur cynique, le beur au bon cœur). Grossièrement costumés, nos héros arpentent un Paris réduit à deux ou trois rues, jusqu’au plateau de télévision qu’ils se plairont à quitter. Plus ils marchent droit, plus on titube. Et si c’était la meilleure anti-comédie française de ces dernières années ?

(Paru dans Les Cahiers du cinéma n°575, rubrique « Au fil du câble », janvier 2003)