« J’ai vu un autre monde », se souvient le soldat. Avant de s’interroger : et si ce n’était que le fruit de son imagination ? Cet « autre monde », pourtant, Terrence Malick le filme, dans La Ligne rouge (où Jim Caviezel prononce ces mots) mais aussi dans Badlands et dans Les Moissons du ciel. C’est une lumière changeante au-dessus d’un champ à moissonner, un souffle de vent dans les herbes hautes d’une colline à conquérir, des animaux témoins (ou juste voisins ?) de l’action. Ce peut aussi bien être l’environnement physique, un changement (ou au contraire la permanence) de la couleur du plan qu’un insert inattendu, ou encore une embardée soudaine dans l’espace et le temps, avec par exemple les souvenirs irréellement harmonieux de la vie de couple définitivement passée du personnage de Ben Chaplin dans La Ligne Rouge, qui se substituent brièvement, avec une violence rêveuse mais réversible – cette apparition est très fragile –, aux scènes de guerre.

« Le temps n’est que le ruisseau dans lequel je vais pêchant. J’y bois ; mais tout en buvant j’en vois le fond de sable et découvre le peu de profondeur. Son faible courant passe, mais l’éternité demeure. Je voudrais boire plus profond ; pêcher dans le ciel, dont le fond est caillouté d’étoiles. » (Henry David Thoreau, Walden ou La Vie dans les bois, 1854.) A la suite de Ralph Waldo Emerson, Thoreau fut l’un des chefs de file, dans l’Amérique du XIXe siècle, de la philosophie transcendantaliste, qui prônait la communion de l’individu avec la nature, valorisait l’intuition, jusqu’à l’extase sensuelle et mystique, ce que Thoreau mit lui-même en pratique en passant deux années et deux mois de sa vie dans une cabane au fond des bois, à la recherche d’un nouvel hédonisme ascétique. C’est de cela qu’il rend compte dans Walden, de cela qui touche de très près les films de Terrence Malick, pris entre l’éblouissement devant les éléments relevant de cette utopie et la nécessité d’en faire le deuil, interminablement, malgré soi.

Car il y a autre chose, qui n’est pas exactement (qui ne se résume pas à) la somme des conditions socio-historiques qui contraignent les personnages (la guerre, la lutte des classes, etc.), ce que confirme la vision rapprochée de ces trois films tournés en un quart de siècle. A la valse des images-mirages répond celle des voix. Dans Badlands, ce sont les mots déjà las de la jeune Sissy Spacek qui nous accueillent et nous accompagnent. Dans Les Moissons du ciel, la petite sœur du personnage de Richard Gere est celle qui raconte, dont la voix disparaît au cœur tremblant du film pour ressurgir dans son épilogue. Dans La Ligne rouge, les voix sont multiples, elles se succèdent, se croisent ou se heurtent, voix mentales, off à plus d’un titre, comme détachées des corps et du temps, extraites du monde pour en entonner le chant possédé. Ces voix sont celles de personnages qui chutent à trop vouloir se projeter dans un avenir qui ne peut advenir (Les Moissons du ciel), témoins du temps en tant qu’il est en train de passer, déjà mélancoliques (toujours Les Moissons du ciel), relatant comme une évidence et sans passion, d’on ne sait où ni quand, un parcours fatal (Badlands), constatant, comme pas tout à fait là mais pas non plus vraiment ailleurs, que la mort est un éternel recommencement, à jamais inaptes au présent qui est le leur (La Ligne rouge).

Ces voix sont anciennes. Elles ne sont pas apparues avec les films de Terrence Malick. Ces voix américaines, on peut les entendre, par exemple, dans l’Anthology of American Folk Music de Harry Smith (Smithsonian Folkways Recordings), coffret regroupant, sur six disques, une indépassable collection de chansons country et blues des année 1920-1930. Ces voix racontent des histoires anciennes, réinterprètent en les modifiant des chants campagnards mutants, récits d’amour et de meurtres, de solitude et de ruines, tragiques, triviaux, concrets et éternels. Ces voix ont voyagé et se sont posées pour un temps, successivement dans Badlands, Les Moissons du ciel et La Ligne rouge. Lorsque, dans le premier film de Malick, le jeune assassin naturel joué par Martin Sheen, qui n’aime rien tant que s’entendre dire qu’il ressemble à James Dean, se révèle avide de célébrité et, après son arrestation mise en scène par lui-même, se réjouit d’être reconnu, à l’aise comme jamais, on aurait tort de n’y voir qu’une affaire d’aliénation ultra-moderne (l’influence du cinéma dans un monde dépassionné, etc.). C’est, beaucoup plus sûrement, la dernière incarnation en date de vieux mythes transformistes, leur nouveau déguisement. Ils se posent alors sur les plans-toiles somptueux de Malick, à la fois commentaire et virus tenace de ses « vues documentaires » harmonieuses, dont ils rendent la temporalité incertaine. Le plan n’est toujours qu’une partie, désirée ou redoutée, de ce qui est, de ce qui s’impose. Vous croyiez que La Ligne rouge était un film de guerre ? Erreur : le genre est l’emballage, le costume ou la scène et non la matrice. La Ligne rouge relève plutôt du précis de philosophie transcendantaliste phagocyté par une terrible ballade hillbilly.

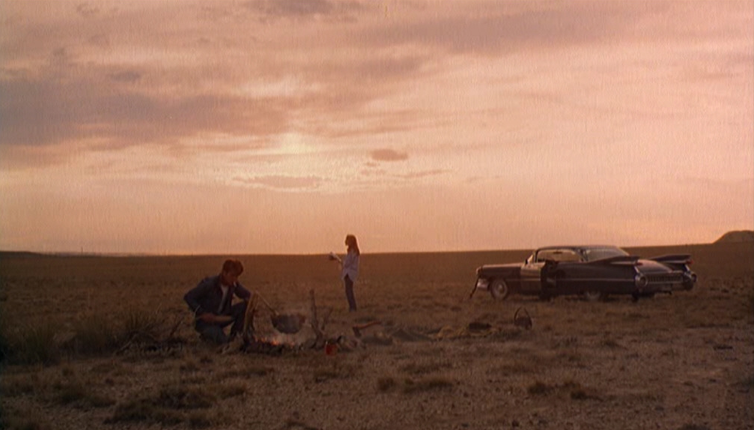

A partir de là, pour chacun des films de Malick, rien n’importe plus que le rythme, qui n’est jamais exactement celui du récit apparent, du scénario de la pièce de théâtre qui se joue en sourdine. Les plans magnifiquement photographiés par Nestor Almendros des Moissons du ciel s’enchaînent tout en donnant l’impression de se recouvrir l’un l’autre, avec la grâce engourdie d’un diaporama voilé. Dans Badlands, les moments de bien-être hors de la société (à l’image de Thoreau période Walden, mais en couple, ce qui change bien des choses) n’ont pas tout à fait l’élan bienheureux attendu, alors que les scènes de fusillade, très légèrement hébétées, semblent un rien suspendues. L’impact n’est là non plus pas exactement celui que l’on pouvait prévoir, même s’il lui ressemble beaucoup. Quant à La Ligne rouge, c’est davantage un drame de la conscience qu’un film où domine l’action, comme si les soldats étaient sans cesse surpris et horrifiés de se découvrir les armes à la main, comme si la guerre était double, entre l’esprit et le corps autant que contre un ennemi qui vit la même expérience. Terrence Malick ne filme pratiquement que des défaites, et des défaites annoncées. Mais pas prévues de tout temps : ce n’est absolument pas une question de fatalité, tout est joué d’avance, mais juste avant, à l’instant qui précède l’action. La mort (physique ou symbolique) et le deuil seront alors exactement contemporains. Pourtant, le soleil brille encore, et quelque chose se transmet, un apprentissage a lieu malgré tout, celui de la voix, du chant, qu’on l’aime ou non.

L’un des chapitres de Walden s’intitule « Considérations plus hautes ». Thoreau y écrit notamment ceci : « Une fois ou deux, d’ailleurs, au cours de mon séjour à l’étang, je me surpris errant de par les bois, tel un limier crevant de faim, dans un étrange état d’abandon, en quête d’une venaison quelconque à dévorer, et nul morceau ne m’eût paru trop sauvage. Les scènes les plus barbares étaient devenues inconcevablement familières. Je trouvai en moi, et trouve encore, l’instinct d’une vie plus élevée, ou, comme on dit, spirituelle, à l’exemple de la plupart des hommes, puis un autre, de vie sauvage, pleine de vigueur primitive, tous deux objets de ma vénération. J’aime ce qui est sauvage non moins que ce qui est bien. »

(Paru dans Les Cahiers du cinéma,

hors-série « Le guide des 100 plus beaux DVD de l’année », novembre 2002)

Badlands (1974). Warner Home Vidéo (zone 1)

Les Moissons du ciel (Days of Heaven, 1978). Paramount Pictures (zone 2)

La Ligne rouge (The Thin Red Line, 1998). 20th Century Fox Home Entertainment (zone 2)