Que voit-on lorsque l’on regarde un film d’Alexandre Sokourov ? On sait qu’il est un immense cinéaste. Pourtant, dans ses films, il y a toujours quelque chose qui se dérobe, qui nous échappe, une impression que ce que l’on y voit, c’est parfois un peu plus et parfois un peu moins que ce que renferme objectivement chaque plan. Ce cinéma travaillé (par la mort, la perte, une idée de l’homme et de la Russie) nous travaille. Hypnotique, il parle au corps, nous plonge dans un autre état de conscience, plus disponible, se donne au regard soudain comme redevenu vierge du spectateur le plus expérimenté. Voir un film de Sokourov, à chaque fois, même le même film, c’est comme voir un film pour la première fois, sans forcément bien comprendre ce qui se passe, comme si l’on était le premier spectateur du premier film. Si le très conservateur cinéaste russe fait le cinéma le plus audacieux de l’époque, il y a aussi du primitif dans cette avant-garde, ou quelque chose qui touche à l’essence même du cinéma, à sa raison d’être première. Peut-être faut-il alors aussi reprendre les choses du début pour chercher moins à embrasser la totalité de Pages cachées qu’à faire le récit de la relation entre un spectateur et un film, à un moment précis de la vie de l’un et de l’autre, subjectif et discutable, allusif et fantasmé, forcément partiel.

Inspiré de « thèmes issus de la prose russe du XIXe siècle » et notamment de Crime et châtiment de Dostoïevski, Pages cachées, tourné en 1993, n’a pourtant rien d’un récit traditionnellement scénarisé — chez Sokourov, les frontières entre les genres, fiction ou documentaire, adaptation littéraire ou élégie, sont toujours très poreuses. On n’est finalement pas si loin de Mère et fils. Un film expérimental, donc. Le premier plan nous montre la façade d’un immeuble, époque indéterminée, un peu délabré, image un peu tremblée, la caméra amorce un lent mouvement vers le bas, glissant vers l’eau. D’emblée, la durée est autre, le monde est autre, comme transformé par le travail qu’effectue Sokourov sur l’image, qui passe du noir et blanc à la couleur, insensiblement, avec toutes les nuances intermédiaires, qui devient floue, se fige, dont le grain se fait parfois plus grossier. Le monde de Sokourov est changé, déréalisé puis reconcrétisé. Le pictural, la distance ne sont qu’un moment de ce processus, avant la disparition de toute distance. La chose devient motif, puis les contours se font imprécis pour faire surgir la matière au premier plan, moins un passage à l’abstraction qu’un dépassement du figuratif, donc de la représentation. Au fond, le maniérisme de Sokourov est le comble du réalisme, cet idéaliste est aussi le plus concret des cinéaste.

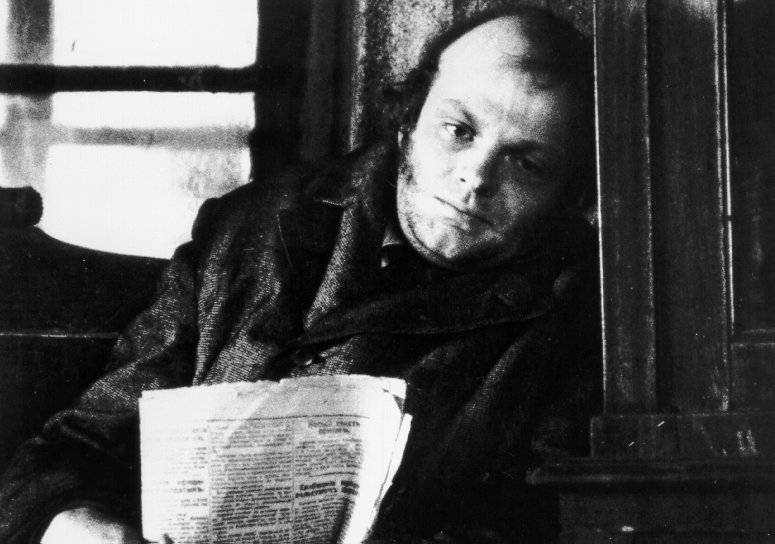

La vérité du film n’est pas dans l’histoire qu’il raconte à sa manière flottante, le sens ne se dégage qu’a posteriori, en chaque spectateur, car ce démiurge, assurément mélancolique mais surtout pas misanthrope, est d’abord un sensuel. Sorti de la salle, on se souvient moins du récit que des plans, et moins des plans que de l’effet qu’ils ont produit sur nous. Toujours peut-on dire qu’il y a un homme, dans une ville qui n’en est pas vraiment une, plutôt un assemblage de quelques lieux clos, crépusculaire et éblouissant. Cet homme vit dans une chambre aux airs de cave humide et froide, à part, seul ou spectateur des autres, parfois pris à partie, frappé, bousculé, soulevé (il est « léger, léger », dit-on, mais, à bout de forces, il paraît porter sur ses épaules un poids énorme). Il est agressé ; dans sa solitude comme dans ces chocs affleure une sourde violence ; au-delà de la séparation, une distance infranchissable. Et puis il y a des morts, beaucoup, une femme qu’il a peut-être tuée, quelques autres, et une autre femme, malade. Mais la mort est moins là — dans le discours, très rare — qu’au travail sur les corps et les visages, cet organique qui tend au minéral, un devenir-statue de l’humain. Le « héros » finira d’ailleurs, comme dans un ultime refuge en forme d’improbable mausolée, couché sous une statue de tigre, lové, effacé, devenu lui-même partie intégrante du monument — ce sera le dernier plan du film.

A travers l’errance quasi immobile de ce personnage à la muette désespérance se fait jour la montée d’une fatigue des corps, d’une infinie lassitude — voir ce plan où l’homme s’étire, soudain désarticulé, comme pour céder à la tentation du mécanique, du simple fonctionnement sans but ni raison, ou celui, plus tard, où son visage paraît s’allonger, distordu. C’est le constat d’un retrait, d’un décalage vis-à-vis d’une hystérie grouillante à peu près toujours reléguée hors-champ. Des cris, des bavardages, une foule en ébullition, mais ailleurs, déjà là et pourtant toujours ailleurs, à opposer à d’autres sons plus paisibles (de l’eau), mais pas moins distants. La bande-son est essentielle, bruits ou musique de Mahler, très travaillée, la vie est ailleurs, hors-champ, mais il n’y a pas de hors-champ : il est déjà là, fondu dans le plan où il s’accumule pour le déformer, on l’entend, mais il n’y a pas d’échappatoire, pas d’autre lieu accessible, ni dans l’espace ni dans le temps — ces voix viennent peut-être du passé, pour hanter le personnage. Le hors-champ, c’est aussi là où se dirigent ces corps qui se jettent, visages rieurs, comme un jeu, dans le vide. L’homme les regarde, suit leur chute des yeux. Un plan montrera ce vide, imprécis, flottant, on croit apercevoir les toits d’une ville sans rien distinguer nettement, sans jamais savoir mais avec l’impression de reconnaître ce qui se joue.

Deux visages de femmes s’imposent. La première est avec l’homme, en très gros plan peu à peu décadré, flou, indéterminé. La seconde est aussi avec l’homme, dans sa chambre, et son visage est soudain d’une blancheur lumineuse dans ce film nocturne, face à cet homme perdu dans l’ombre. Les plans sont des tableaux qui changent, se défont, comme minés de l’intérieur, pour devenir autre chose, à la fois indécis et évidents, terribles et fantomatiques, jamais vus et immédiatement familiers — c’est ce qui fait le prix de Pages cachées : jamais l’expérimental ne paraît forcé, lointain, jamais l’admiration n’empêche l’intimité. Toujours vibrant, un cœur qui bat, irrégulier, hésitant, engourdi, puis soudain à vif, rapide, le film parle une langue qui vient de loin, doucement désespérée..

(Paru dans Les Cahiers du cinéma n°530, décembre 1998)

Pages cachées (1993) d’Alexandre Sokourov