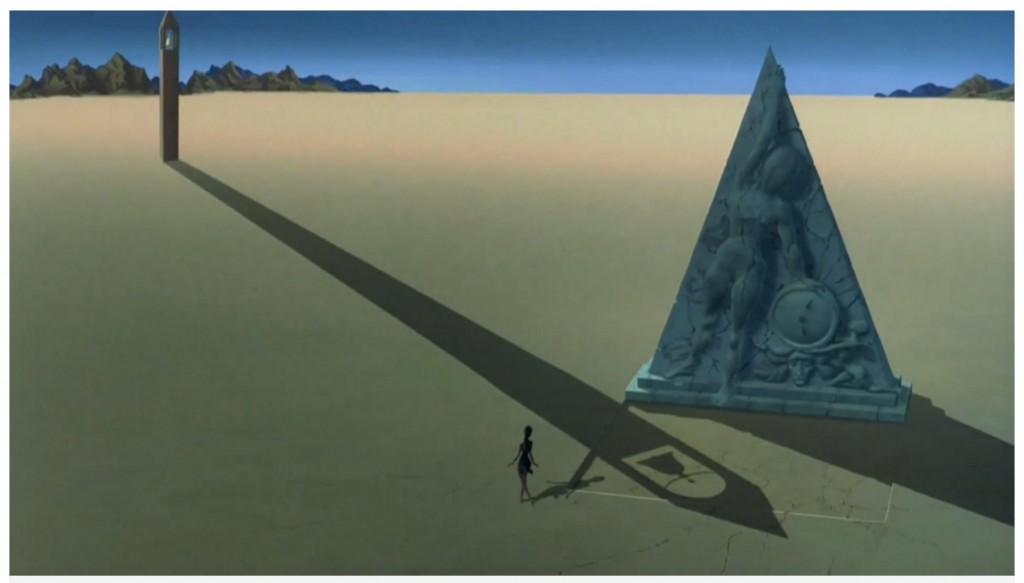

Fidèle à sa tradition, le festival d’Annecy a cette année encore offert un panorama follement varié de l’animation d’aujourd’hui sans oublier de se souvenir de celle d’hier. D’une séance à l’autre se sont croisés avant-premières de grosses productions, films artistes, rétrospective du pionnier de la fusion burlesque-animation Charley Bowers, épisodes de séries télé et surprises diverses. Dont la moindre ne fut pas la projection de Destino, court métrage produit par les studios Disney à partir du story-board dessiné par Salvador Dali en 1946 après sa rencontre avec Walt Disney et leur décision de faire un film ensemble, qui aboutit donc avec un demi-siècle de retard. L’impression face à cette œuvre hybride n’en est que plus troublante, comme si des toiles de Dali se changeaient en production Disney 2003, l’idée persistant dans la forme jusqu’à en prendre le contrôle. Présenté en tout début de festival, Destino eut un grand mérite : placer d’emblée les enjeux sur le plan des transformations formelles.

A côté, les représentants de la supposée renaissance du long métrage d’animation français font pâle figure. Si l’on ne reviendra pas sur Les Triplettes de Belleville, deux autres films débarquaient à Annecy en prélude à leur sortie en salles : Les Enfants de la pluie de Philippe Leclerc et Kaena, la prophétie de Chris Delaporte et Pascal Pinon. Fable d’heroic-fantasy issue d’un projet autrefois par René Laloux, le premier pêche par sa grandiloquence (proclamations appuyées, mise en images monumentales) et, surtout, par l’uniformité des visages de ses personnages. Tout se passe comme si l’action n’était pas vraiment sur l’écran, la possibilité de l’étonnement ou du ravissement de l’œil étant évacuée au profit d’un sur-texte roi.

Premier long métrage français entièrement réalisé en images de synthèse 3D, Kaena ne semble d’abord pas souffrir des mêmes défauts. Mais, dans ce film entre science-fiction et fantastique, si la débauche de mutations formelles (travail sur la lumière, sur les matières…) est à l’occasion saisissante, c’est encore au détriment des personnages. Expressions peu variées, fonctions définitives (chacun apporte soit l’héroïsme, soit la dérision…) : ceux-ci sont les grands perdants, prisonniers d’un film qui voudrait pourtant exalter la liberté. L’histoire se déroule sur un arbre-planète gigantesque dont la sève s’épuise et dont les racines ne reposent que dans le vide. Loin d’un Final Fantasy, le film ressemble trop à cet arbre. Parmi les longs métrages en compétition, il fit tout juste office de curiosité, au même titre que The Legend of The Sky Kingdom du Zimbabwéen Roger Hawkins, film reposant sur l’alliage improbable d’une structure de jeu vidéo (de jeu de rôle : une équipe d’aventuriers progresse sur une carte, explore des « niveaux » disjoints, résout des énigmes…), d’une allégorie biblique et d’une esthétique bricolo quasi militante (personnages et décors sont des assemblages de tasses, clés à molette, cuillères, boutons, pinces…). Etonnant, mais insuffisamment convaincant pour concurrencer McDull dans les nuages, logiquement élu par le jury.

Si les diverses sélections ont mis en évidence une grande variété de techniques et d’approches, les plus originales ne sont toujours pas les plus marquantes. Plutôt que d’un repli sur des valeurs sûres, il faudrait parler de styles qui ont fait école. Ainsi, la minutie, l’humour absurde et la façon de faire exister des personnages expressifs avec de la pâte à modeler ou des marionnettes du studio Aardman (Wallace et Gromit, Chicken Run) se retrouve dans les épatants Robbie the Reindeer : Legend of the Lost Tribe de l’Anglais Peter Peake (ancien du studio Aardman, justement), Ape de l’Irlandais Rory Bresnihan et, sur un ton plus acide, Harvie Krumpet de l’Australien Adam Benjamin Elliot. Quant au formidable long métrage WXIII : Patlabor the movie 3 de Fumihiko Takayama, présenté en séance spéciale, il fait suite à deux films de Mamoru Oshii, réalisateur par ailleurs de Ghost in the Shell, qu’il n’est pas loin d’égaler. Reposant sur une histoire typiquement manga de complot militaro-industriel impliquant un monstre et des robots et, simultanément, de deuil impossible, Patlabor 3 séduit par sa précision (les rues, les appartements, même le souffle de la ville), son ampleur narrative et ses inventions formelles. Largement constitué de brèves séquences allusives, le film est de ceux qui ne s’obligent pas à mettre les points sur les i (un anti-Enfants de la pluie, donc) pour insuffler plutôt en douceur un beau sentiment de vulnérabilité.

(Paru dans Les Cahiers du cinéma n°581, juillet-août 2003)